|

織商が事務受託をしております公益社団法人京都文化協会

平成26年度2回目となるセミナーのご案内です。

日本の衣服−技術と文化を語る シリーズ6−

「辻が花を語る−安土桃山時代のくらしと装い−」

公家文化と武家文化が融合した室町時代を経て、安土桃山時代は勢力をのばした大名や海外貿易で活躍した大商人の気風を反映して、狩野永徳「唐獅子図屏風」に代表される雄大・豪華で活気に満ちた桃山文化が栄えました。また仏教文化の色あいが薄れ、南蛮文化の影響も受けながら庶民の文化も育まれました。

室町時代中期頃より文献に現れ、安土桃山時代に最盛期を迎えのが『辻が花』と考えられてきました。辻が花という呼び名は、もとは赤色が特色の中世の帷子を指すものですが、現代に伝わる辻が花は、麻の諸撚糸(もろよりいと)で模様の縁を縫って、縫い締め絞りなどで染め分け、これに摺箔などの金加工や刺繍、墨描絵、色挿し等で加飾するという染色技法として知られています。名称が語る元々の意味とは全く異なって現代に伝わる辻が花は、一方で安土桃山時代に最盛期を迎えながら江戸時代初期には忽然と姿を消した「幻の染物」としても有名です。

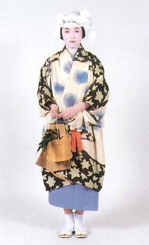

今回はこの辻が花に焦点をあて、東京国立博物館の小山弓弦葉氏をお迎えし、辻が花をめぐる謎とその実像についての新説をお話いただきます。当日は当協会が所蔵する辻が花が施された染織祭衣装も併せてご覧いただけますので、ぜひこの機会に多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日 時:平成27年3月19日(木)14:00〜16:00

会 場:京都産業会館5階コムスホール

講 師:小山 弓弦葉 氏(東京国立博物館 日本東洋染織史専攻)

参加料:無料

申込・詳細についてはこちらからご確認下さい。

|